近期,我室科学家在南大西洋中脊岩石学研究中取得了重要进展,发现地幔柱物质参与了南大西洋中脊轴部洋壳的增生过程。

海底存在地球上最长的、最壮观的山脉-洋中脊,不同扩张速率的洋中脊片段在地壳增生过程、地形地貌以及成矿效应等等方面存在差异。在绵延6万多公里的全球洋中脊系统中,多数洋中脊片段的地壳增生过程受到了地幔柱的影响,慢速扩张的南大西洋中脊也不例外。在西冈瓦纳大陆裂解与南大西洋打开之前,圣赫勒拿地幔柱(~145 Ma)与特里斯坦地幔柱(~135 Ma)已经与非洲/南美大陆之下的岩石圈/软流圈发生了相互作用。而且,在冈瓦纳大陆逐渐裂解分离(即南大西洋持续打开)的过程中,南大西洋中脊系统在扩张的同时也持续性向西迁移,使得南大西洋中脊系统与周围地幔柱的空间关系不断发生改变,导致南大西洋中脊与地幔柱之间的软流圈地幔动力学过程也处于动态演变中。因此,南大西洋地区是理解板块构造与地幔柱这两大地球动力学系统相互作用这一重要科学问题的焦点地区。

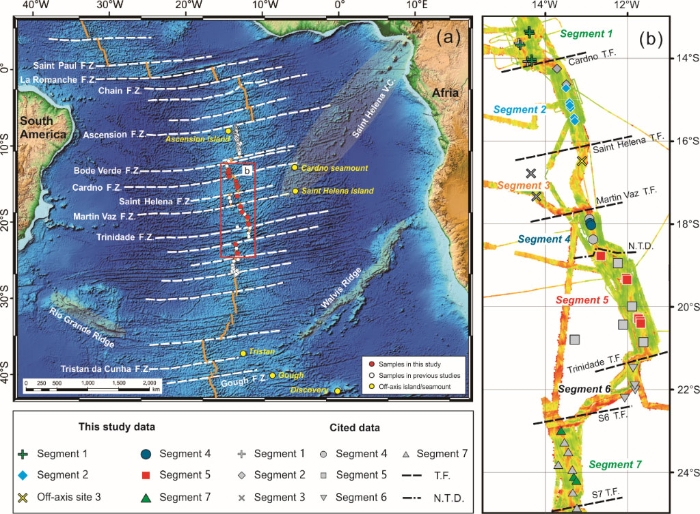

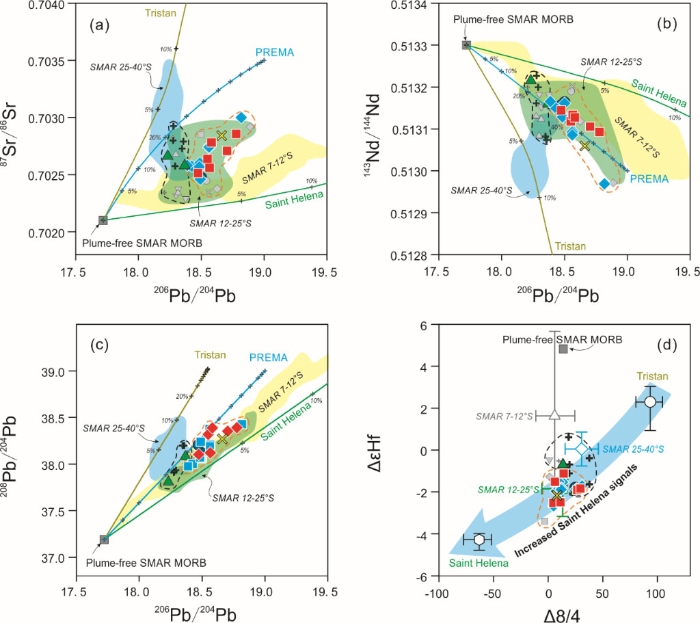

海洋一所研究团队在对南大西洋中脊19°S单一洋脊段研究成果(Zhang et al.,2020,Geoscience Frontiers)的基础上,进一步利用中国大洋调查第22和26航次在南大西洋中脊系统更广阔地区所获取的新鲜玄武岩样品(图1),对其开展了系统的全岩主、微量元素和锶-钕-铅-铪同位素地球化学研究(图2)。研究发现,南大西洋中脊系统与扩张轴旁侧的圣赫勒拿地幔柱之间存在明显的相互作用;在综合分析研究区内及沿洋脊方向上的地质地球物理特征的基础上,成功地圈定出目前圣赫勒拿地幔柱对南大西洋中脊系统的空间作用范围-位于卡德鲁与特立尼达转换断层之间(图3)。

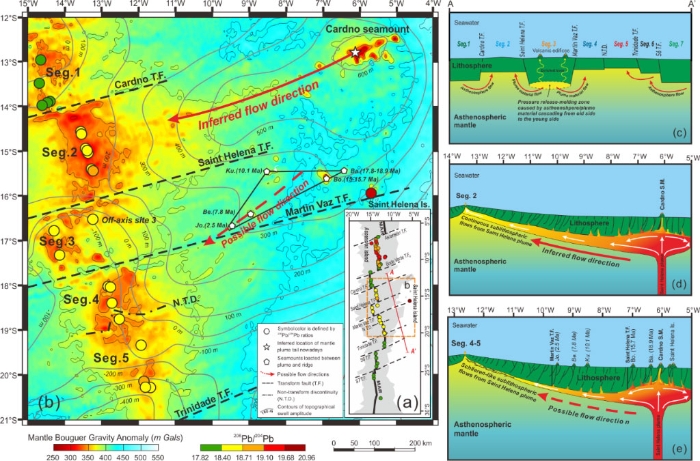

研究还进一步发现自卡德鲁海山群至南大西洋中脊系统之间的洋壳厚度主要沿两个方向变化,这可能指示了地幔柱与洋中脊之间岩石圈变薄与软流圈流动的主要方向(图3)。同时,地幔柱与洋中脊系统之间的海山年龄与空间分布特征指示,在圣赫勒拿地幔柱与南大西洋中脊系统之间的岩石圈底部,可能存地幔柱物质长期、稳定的向洋中脊所在方向传播,即圣赫勒拿地幔柱物质可沿着倾斜的岩石圈流变学边界层迁移至南大西洋中脊14.2°S-20.8°S脊段地区(图3)。研究揭示了南大西洋洋中脊系统与地幔柱系统之间存在相互作用,为南大西洋中脊轴部海底热液成矿研究提供了重要的基础资料。

该成果近期发表在Nature Index期刊《Earth and Planetary Science Letters》上,由自然资源部第一海洋研究所、自然资源部海洋地质与成矿作用重点实验室、青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋地质过程与环境功能实验室研究团队完成,张海桃为第一作者,鄢全树为通讯作者。本研究得到了包括中国大洋协会十二五、十三五资源环境项目,国家自然科学基金项目以及山东省泰山学者项目的资助与支持。

论文题目:Tracing material contributions from Saint Helena plume to the South Mid-Atlantic ridge system

链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117130

图1南大西洋研究区地质构造背景与玄武岩样品分布

图2南大西洋中脊研究区玄武岩受地幔柱影响的锶-钕-铅-铪同位素特征

图3南大西洋中脊系统受轴旁圣赫勒拿地幔柱影响的空间范围以及地幔柱物质沿岩石圈底部迁移至洋中脊地区的动力学示意图